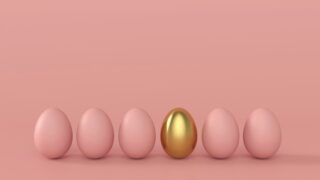

「結婚すれば安心」

「子供がいれば老後の面倒を見てくれる」――。

かつては当然とされてきたこれらの考え方が、

現代日本ではもはや“幻想”になりつつあります。

警察庁のデータでは、

2025年1〜6月に自宅で亡くなった一人暮らしの高齢者が3万人を超え、

社会的な孤立が深刻化している現状が浮き彫りになりました。

本記事では、なぜ結婚や子供の存在が必ずしも老後の安心に繋がらないのか、

そしてこれから子育てをする世代、

現在子育て中の世代がどのように老後設計を考えるべきかを、

データに基づいて論理的に解説します。

なぜ結婚は「安心」とされてきたのか?

その背景には、以下のような期待がありました。

1.経済的安定のイメージ

世帯収入の共有や生活費の効率化により、経済的な安定が期待されました。

特に日本では終身雇用や専業主婦モデルが根強く、

結婚=経済的基盤という意識が一般的でした。

2.社会的規範と承認

結婚は社会的に「大人として当然」とされ、

安定した社会的イメージを得る手段とみなされてきました。

3.心理的・感情的支え

パートナーの存在は孤独感の軽減や精神的な安定をもたらし、

特に老後の孤独や介護への不安を解消する期待がありました。

4.制度的なメリット

配偶者控除や遺族年金、住宅ローンの共同名義など、

結婚には税制面や社会保障上の利点が多く、

これが「安心」の根拠とされてきました。

しかし、現代の結婚は「安泰」を保証しない

しかし、現代日本では、結婚が必ずしも「安泰」を保証するものではなくなっています。

1.経済的不安定さは変わらない

非正規雇用の増加や賃金停滞により、共働き世帯が主流となっても、経済的安定は保証されません。

子育て費用(子供一人あたり大学までで1,000万〜2,000万円)や住宅ローンの負担は大きく、

独身世帯と同等、あるいはそれ以上の経済的プレッシャーが生じます。

インフレや年金制度の不確実性は、

結婚の有無にかかわらず全ての人に影響します。

2.老後の不安は解消されない

配偶者の健康リスク、離婚(2022年の離婚率約1.5%)、またはパートナーの早期逝去により、結婚しても老後の孤独や経済的困窮リスクは残ります。

単身高齢者世帯は2040年には約4割に達すると予測されており、

結婚だけでは老後の不安は完全には解消されません。

3.精神的安定の不確実性

結婚生活が必ずしも幸福や精神的な安定をもたらすわけではありません。

家事分担の不均衡、DV、価値観の不一致など、結婚生活におけるストレスも多く、

離婚や家庭内不和は単身者の孤独感と同等かそれ以上のストレスを生むことがあります。

4.社会保障や制度の限界

配偶者控除や遺族年金などのメリットは、制度変更やパートナーの状況によって失われる可能性があります。

単身者向けの公的支援も拡充されつつあり、

結婚による制度的な優位性は相対的に薄れています。

子供がいても「老後の支え」にならない現実

そして、結婚以上に「老後の安心」と直結すると考えられてきた「子供の存在」も、

現代ではその役割が大きく変化しています。

【なぜ】子供がいても近くにいない、面倒を見てもらえないのか?

1.地理的・物理的な距離

都市化やグローバル化により、

子供が就職や結婚、進学で親元を離れ、

遠方に住むケースが急増しています。

総務省の調査では、成人した子供が親と別居する割合は約70%に上り、

日常的なサポートを頼りにくいのが現状です。

2.ライフスタイルと価値観の変化

現代の若者は、親世代への「孝行」や介護を当然の義務とは考えない傾向が強まっています。

内閣府の意識調査では、20〜30代の約4割が「親の面倒を見るのは負担」と回答しており、

仕事や子育ての両立圧力が高い中で、

親の介護に割ける時間は限られています。

3.経済的・時間的制約

子育て世代自身も、非正規雇用の増加や低賃金、長時間労働、

高額な子育て費用(約1,000万〜2,000万円)といった経済的・時間的制約を抱えています。

そのため、親の介護やサポートに十分なリソースを割けないのが現実です。

4.社会保障の変化と介護の専門化

介護は家族に依存するモデルから、

公的サービス(介護保険制度、地域包括支援センター)や民間サービスへと移行しています。

介護の専門性が高まるにつれ、家族が担うには負担が大きく、

子供が近くにいても専門機関に委ねるケースが増えています。

2025年には介護人材が約38万人不足すると予測されており、

公的サービスにも限界が見えています。

子育て世代にとってなぜこの問題が重要なのか?

「結婚=安心」「子供=老後の支え」という従来のモデルが崩壊しつつある中で、

これから子育てをする世代、そして現在子育て中の世代は、

自身のライフプランを根本から見直す必要があります。

1.子育ての目的と期待の変化

子供を「老後の保険」としてではなく、

独立した個人として育てる意識が強まります。

子供の教育費や住宅ローンを優先するあまり、

親自身の老後資金が不足するリスクも高まります。

2.経済的・時間的プレッシャーの増大

共働きが主流の現代において、

自分たちが老後、子供に頼れない可能性を認識することは、

子育て中の親が貯蓄や保険、介護施設の検討など、

早めの準備を始めるきっかけとなります。

3.社会保障と介護の限界

公的サービスにも限界がある中で、

子育て世代は自分たちの老後だけでなく、現在の親世代(祖父母)の介護問題にも直面します。

子供、自身、親世代の「3世代」のライフプランを同時に考える負担が増大しているのです。

4.価値観の世代間ギャップ

親世代が「子供に老後を支えてほしい」と期待しても、

子供世代はさらに個人主義的な価値観を持ち、

親の期待に応えられないケースが増える可能性があります。

現代の子育て世代が実践すべき老後設計

1.老後準備の早期化と自己責任化

子育て中の経済的負担が大きいからこそ、

30代からiDeCoやNISAなどの資産形成など、

老後資金の準備を積極的に始める必要があります。

老後資金の目安は夫婦で約2,000万円、

単身で約1,500万円とされています。

2.子供との関係再定義と自立支援

子供を「老後の支え」と見なすのではなく、

相互に自立した関係を築く教育が重要です。

子供には自己決定力や経済的自立を促し、

親自身も子供に過度な期待をせず、

自らの人生を豊かにするプランを立てましょう。

3.社会保障の活用と地域コミュニティへの参加

介護保険制度や地域の見守りサービスなどの公的支援を積極的に活用するとともに、

地域コミュニティ(自治会、NPOなど)に積極的に参加し、

老後の支援網を自ら築いていく視点が不可欠です。

4.多様なライフスタイルを前提とした生き方

結婚や子供の有無にかかわらず、

単身者も既婚者も、

自分らしい老後を豊かに生きるための準備が必要です。

友人関係、趣味、学び直しなど、

精神的な充足感を得られるコミュニティや活動を見つけることも重要です。

結論:結婚や子供に頼らない「自立した老後」へ

「結婚すれば安心」「子供がいれば老後の支え」という固定観念は、

現代社会においてはもはや通用しません。

経済的不安定さ、価値観の変化、社会保障の限界が、

私たちの老後を複雑なものにしています。

子育て世代は、子供への過度な期待を手放し、

自らの力で老後をデザインする「自立した老後」を目指す必要があります。

それには、早めの資産形成、地域コミュニティとの連携、

そして何よりも自分自身の人生を豊かにする多様な選択肢を持つことが求められます。

社会全体としては、

子育て支援と介護支援のさらなる拡充、多様なライフスタイルを包摂する制度設計が急務です。

私たち一人ひとりがこの現実に向き合い、

具体的な行動を起こすことが、

より安心で豊かな未来を築く第一歩となるでしょう。

あなた自身やご家族の老後設計について、

今一度考えるきっかけとなれば幸いです。

家族会議で投資トラブルを避ける!円満な資産形成のための全ガイド

配当利回り3%→10%超!取得価格利回りで育てる長期投資の秘訣

【新NISA×高配当】非課税で始める!ETFで安定収入&資産形成の教科書