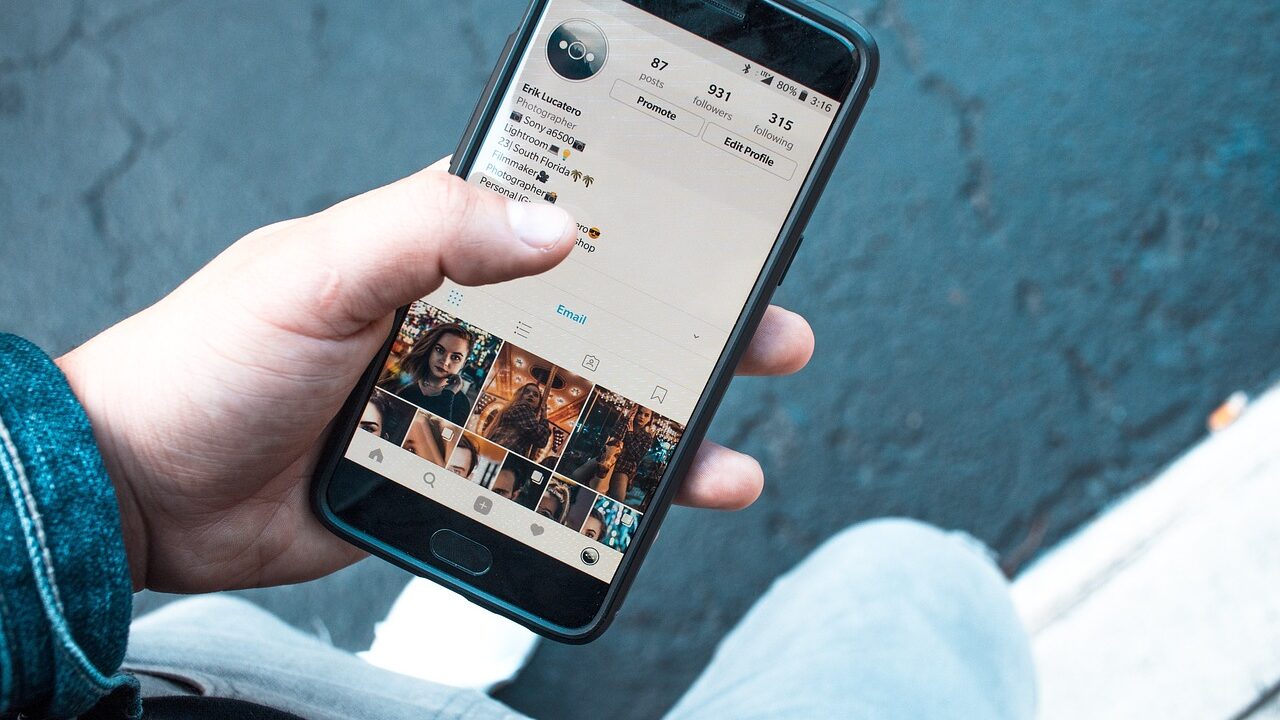

「もし私が死んだら、スマホはどうなるの?」

──誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。

あなたのスマホは、あなた亡き後「デジタル遺品」として残されます。

そして状況によっては家族に大きな負担をかける可能性があります。

パスワードロックで中身が見られず、オンライン契約が解除できない…

そんな「困った!」を避けるために、生前に準備する「デジタル終活」が今、非常に注目されています。

このガイドでは、家族を困らせないための具体的なステップと、

安心できる対策を徹底解説します。

死後のスマホに「こんな問題」が起こる!家族が直面する3つの壁

あなたのスマホは、あなたの死後、家族に思わぬ「壁」を突きつけます。

具体的にどのような問題が起こりやすいのでしょうか?

【ロック解除できない!】思い出も連絡先も「見えない遺品」に

スマホがロックされたままだと、大切な写真や連絡先、

さらには家計を管理していた金融アプリにアクセスできません。

家族は、故人の思い出に触れることも、必要な連絡を取ることもできず、

途方に暮れてしまうでしょう。

【請求が止まらない!】サブスク・ネット金融の「見えない負債」

解約されていないサブスクリプションサービスやオンライン金融サービスは、

故人の死後も請求が続き、家族は気づかぬうちに「見えない負債」を抱えることになります。

何が契約されていたかさえ分からず、手続きに膨大な手間と時間がかかります。

【トラブルの元に!?】デジタルデータに潜む「見えないリスク」

スマホやクラウドには、故人の膨大な個人データが集約されています。

もし不要な情報が流出したり、SNSアカウントが乗っ取られたりすれば、

家族はトラブルに巻き込まれる可能性があります。

【家族を安心させる】「デジタル終活」の具体的な実践方法

これらの問題を未然に防ぎ、家族を安心させるための「デジタル終活」は、決して難しいことではありません。

今すぐできる実践方法をご紹介します。

デジタル情報の「エンディングノート」を作成する

スマホのパスワード、利用しているオンラインサービス(SNS、サブスク、ネット銀行など)のリスト、ID、そしてそれぞれの契約内容を、エンディングノートや専用アプリにまとめて記録しましょう。

アナログでもデジタルでも、あなたが管理しやすい方法で構いません。

信頼できる家族と「情報共有の場」を持つ

作成した情報の保管場所と内容を、最も信頼できる家族に伝えておきましょう。

いざという時に、家族が迷わずに情報にアクセスできる環境を整えることが重要です。

「こうしてほしい」を明確に伝える

SNSのアカウントは削除してほしいのか、思い出の写真は残してほしいのか、特定のデータは処分してほしいのか…

あなたの具体的な希望を遺言書やデジタル終活ノートに明記しておきましょう。家族はあなたの意思を尊重し、安心して対応できます。

「アクセス権」を事前に設定するサービスを活用

GoogleやAppleなど、一部のサービスでは、あなたが亡くなった後、指定した人がアカウントにアクセスできるよう「アクセス権」を事前に設定できる機能があります。

積極的に活用を検討しましょう。

【安心への第一歩】スマホのパスワードを家族に「安全に」伝える方法

デジタル終活において最も重要なのが、スマホのパスワードを家族に安全に伝えることです。

情報漏洩のリスクを最小限に抑えつつ、確実に伝達する方法をご紹介します。

アナログで堅実に!「紙媒体+厳重保管」

パスワードを紙に書き出し、エンディングノートにまとめて金庫や鍵付きの引き出しなど、家族以外がアクセスできない安全な場所に保管します。

紛失リスクを考慮し、耐火・防水性能のあるノートを利用し、保管場所は信頼できる家族にのみ伝えておきましょう。

進化するデジタル管理!「パスワード管理アプリ」の活用

「1Password」や「Googleパスワードマネージャー」「Keeper」などのパスワード管理アプリには、緊急時に必要な情報だけを家族と共有できる「緊急アクセス機能」や「ファミリー共有機能」があります。

信頼できる相手のみを招待し、必ず二段階認証を設定してセキュリティを強化しましょう。

ユニークな「ヒント方式」で情報漏洩防止

パスワードそのものを直接書くのではなく、「ヒント」だけを記載しておく方法もあります。

例えば「ペットの名前の後に誕生日」など、家族にはわかるけれど、他人には推測されにくいヒントを工夫してみましょう。

法的効力を持たせる!「遺言書」や「死後事務委任契約」

信頼できる家族や弁護士などの専門家に、封書や遺言書、または「死後事務委任契約」の形でパスワードや解除方法を書き残しておく方法です。

法的な効力を持たせることで、より確実にあなたの意思を伝えることができます。

【アイデア事例】「スクラッチカード」方式でパスワード管理

パスワードを記載した部分を修正テープなどで隠し、まるでスクラッチカードのように、いざという時にだけ削って判明させるユニークな方法もあります。

普段はパスワードが見えないため安心感があり、必要な時にだけ情報が出てくるため便利です。

【知っておきたい】死後にアカウントを引き継ぐ「法的手続き」の基本

スマホのデータだけでなく、オンラインアカウントの引き継ぎも重要です。

サービスごとのルールや法的な手続きのポイントを理解しておきましょう。

アカウントの「一身専属性」とサービスごとの対応

多くのSNSやネットサービスのアカウントは、利用規約によって「一身専属性(個人に紐づくものであり、譲渡や相続は不可)」とされており、死亡後は削除のみ対応というケースが一般的です。

しかし、YouTubeの著作権・収益アカウントや一部の電子資産(仮想通貨など)は、個別に相続対象になり得ます。

金融系・電子資産の引き継ぎは「死亡届+相続人確認書類」

ネット銀行や証券口座などの金融系アカウント、一部の電子資産については、死亡届と相続人確認書類(戸籍謄本など)を提出することで、家族が引き継ぎ手続きを行えることが多いです。

【具体的な手続き】各サービスの「死亡時対応」を確認する

Google、Apple、Facebookなどの大手サービスでは、「追悼アカウント」や「アカウント削除」などの申請フォームが用意されています。

これらのサービスは、戸籍謄本や死亡診断書、申請者と故人との続柄がわかる書類などの提出を求めるのが一般的です。

まずは利用している各サービスの「死亡時対応」ガイドラインや利用規約を必ず確認しましょう。

事業用アカウントや著作物には「遺言」や「委任契約」が必須

あなたが事業で利用していたアカウントや、ブログ・SNSで公開していた著作物、そこから得られる収益などについては、遺言書の作成や生前のエンディングノート記載、または専門家を介した「死後事務委任契約」を結ぶことで、より確実に引き継ぎや処分が可能になります。

「専門家への相談」も視野に

デジタル資産の内容が複雑な場合や、法的な手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家(デジタル遺品に関する知識を持つ弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。

まとめ

大切な家族に、負担や心配を残したくない。

そう願うあなたの気持ちに、寄り添ってくれるものは沢山あります。

故人のスマホは、物理的な遺品とは違い、残されたご家族に思わぬ手間や不安を与えてしまうことがあります。

でも、大丈夫。

「デジタル終活」は、決して難しいことではありません。

今日から少しずつ、あなたができる範囲で準備を進めるだけで、ご家族はきっと安心し、何より自分自身が安心して過ごせますよね。

あなた自身のため、そして何よりも愛するご家族のために。

「もしも」の時に備える優しい一歩を、早めに踏み出してみませんか?

この記事が何かのきっかけになれば嬉しいです。

【子育て世代必読】「結婚=安心」「子供=老後の支え」は幻想?現代社会で本当に必要な老後設計とは

【初心者さん必見】投資と貯金って何が違うの?未来のためにお金を育てる方法を教えるモフ!

忙しい人必見!インデックス投資は放置でOK?仕組みから理由まで徹底解説モフ!

「dele」── あなたの”消したい記憶”、僕らが引き受けます。

デジタルタトゥーが蔓延する現代。

死後、不都合なデジタル記録をすべて抹消する──そんな奇妙な仕事を請け負うのが、坂上圭司(山田孝之)と真柴祐太郎(菅田将暉)の二人組です。

車椅子で事務所にこもる天才プログラマー・圭司と、フットワーク軽く現場を駆け回る何でも屋・祐太郎。

まるで噛み合わない二人が、依頼人の「消したい」記憶に触れるたび、そこには知られざる人生の光と影、そして深い人間ドラマが浮かび上がります。

過去の秘密、隠された真実、そして残された人々の思い……。

スタイリッシュな映像と重厚なストーリーが織りなす極上のミステリーは、きっとあなたの心にも深く問いかけるでしょう。

果たして、本当に”消すべき”記憶とは何なのか?

そして、二人が最後に目にする真実とは?

これは、あなたの人生にも通じる、デジタル時代のヒューマンミステリーです。

ぜひ、彼らの「dele」の仕事を目撃してください。